قطعت الكونتيس إيدا تشيانو شارع ربيع الجيزي (صلاح سالم حالياً) آتية من مقر إقامتها في مصر، بفندق مينا هاوس في منطقة الأهرامات، عابرة الكباري والجسور التي تربط القاهرة القديمة بالجيزة، حتى وصلت إلى منطقة القلعة. هنا تسمرت تشيانو أمام ما تبقى من قلعة صلاح الدين، وأمام المسجد ذي القباب والمآذن العالية، خلف أسوار القلعة، والذي بناه محمد علي باشا لنفسه.

إيدا تشيانو بدت في منتصف خمسينيات القرن الماضي كامرأة أربعينية تركت مشمشها إلى غير رجعة. احتفظت بعينين ثاقبتين، ونظرة شديدة القسوة، ووجه نالت منه قسوة الأحداث والأقاويل.

ولجت إيدا إلى داخل المسجد وإلى جوارها رجل أنيق، يرتدي بذة رمادية اللون، يمسك بيديه قبعة، وقد صفف شعره بشكل لا تستطيع أعتى الرياح أن تزحزح خصلة منه. شاربه كان صغيراً، وفي قدمه ارتدى حذاء على حذائه للحفاظ على طهارة المسجد.

وقف الاثنان يستمعان إلى شرح ترجمان مصري شعبي يرتدي جلبابا ونظارة سوداء. يبدو أنه ضرير، أو هكذا أراد أن يظهر. انتهى الرجل من شرحه، وانتهى الأجنبيان من استماعهما واستمتاعهما بمحراب المرمر والسقف المنقوش بعبقرية وضريح محمد علي المدفون فيه الباشا. وعند المغادرة سأل الترجمان، الرجل، عن اسمه فرد: سينيور كبوانا تاجر مجوهرات إيطالي، وهذه هي السيدة إيدا تشيانو.

رحب الترجمان وذهب ليسترزق من آخرين، لاسيما أنه كان هناك وفداً سياحياً كبيراً من الأرجنتين يجوب أركان المسجد، بينما كان صحفيان من مجلة “المصور” يعرفان أن هناك حدث جلل يحدث في هذه الأثناء.

***

لم يكن موسوليني، هذا الإيطالي الذي يصرخ في الجموع بصوت أجش يروع العالم في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، سوى أب حنون، يبتسم في عين ابنته الصغيرة فتضحك، يهرول إليها فتحتضنه. يحنو ويدنو فتبادله القبلات والتحيات.

هذا الرجل الذي تلطخت يداه بدماء الملايين تقريباً كان يملِّس بنفس اليدين على شعر ابنته، وربما كان يحكي لها حكايات ما قبل النوم. ربما كان يحكي لها عن إنجازاته وتطلعاته في حكم العالم.

صرخت الابنة صرختها الأولى، بينما كان هو يقود مظاهرات مع الاشتراكيين ضد الحرب في ليبيا، التي شهدت في نهايتها الاسم الأبرز في عالم المقاومة، عُمر المختار. حوكم بينيتو وسجن لعدة أشهر، وبعد إطلاق سراحه رحب به الاشتراكيون وعينوه رئيسا لتحرير جريدتهم الوطنية “أفانتي”، والتي تعني بالعربية (إلى الأمام).

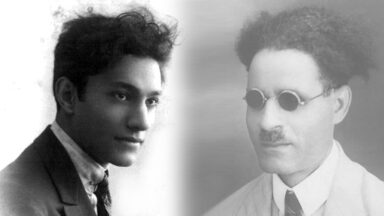

ولدت الابنة في قرية فورلي، ودفاتر المواليد تؤكد أن أمها هي راشيل، ولكن خصوم موسوليني يقولون إنها ثمرة علاقة بين الدوتشي الإيطالي الأصلع، وبين غانية فوضوية روسية. لكنها ابنته، بالملامح حتى، وبنظرة العين، وبدوران الوجه.

سماها موسوليني، إيدا، لتنشأ صلبة كأبيها، قوية الإرادة، لا تكاد تعرف الاستسلام. زفها الأب إلى جاليانو سليل عائلة تشيانو الشهيرة، هذا الشاب ساحر النساء الذي صار فيما بعد وزير خارجية إيطاليا العظمى. ومن هنا استبدلت إيدا لقبها من موسوليني إلى تشيانو.

***

اقترب الصحفيان منها، وشاهدا غضبها، ترددا في الكلام، ربما لا تكون هي تلك التي يقصدونها، لكنهما تحققا من ذقنها الروماني الصلب الذي كان أبوها موسوليني يمتاز به. ترددا أكثر مع نظرتها الحادة، وقبل أن يتحدثا، بادرت هي:

– صحفيون آخرون!.. أليس من حقي أن أستمتع بهدوءٍ، حتى في هذا البلد التي لا يعرفني فيها أحد. هذا البلد التي يقال إنه بلد مريح؟!

فرد أحد الصحفيين:

– هل تنوي الكونتيس أن تقيم في مصر طويلاً؟

ردت:

– ثلاثة أسابيع على الأكثر، بعد يومين سأرحل إلى الصعيد، هذه المنطقة تبدو أنها جديرة بالإعجاب، فهل تتركوني أستمتع بذلك!

سألها أحدهم:

– هل تنوين نقل رفات أبيكِ موسولويني من مدفنه المجهول الحالي إلى مدفن العائلة في بريدابيو مسقط رأسه؟

ردت إيدا بعنف:

– طلبت من الحكومة، ولكن لم يحدث شيئاً، ولن أتحدث إلى الفاتيكان، أرجو منكما أن تتركاني أذهب للاستمتاع بهذا البلد، إنني سعيدة جداً فيه، ولكن الصحفيين يهتمون بموضوع وجودي هنا أكثر مما ينبغي.

حاول الصحفيان أن يقللا من غضبها، فقال أحدهما بابتسامة:

– إن المسؤول عن هذا الاهتمام هو شخصيتك سيدتي الكونتيس.

ردت إيدا الابتسامة قائلة:

– ولما لا تقولان الحقيقة، فإن المسؤول عن الاهتمام هو أبي موسوليني، وليس أنا.

خرجت الكونتيس إلى خارج المسجد، وركبت سيارة تاكسي أجرة رقم 6678 بصحبة سينيور كبوانا. لم ييأس الصحفيان، فهرولا وراءها بسيارة خصصتها دار الهلال لهما، حتى وقف التاكسي أمام البنك الإيطالي المصري، ولكنها وجدته مغلقاً، وفي طريق عودتها إلى التاكسي رمقت سيارة الصحفيين بنظرة بها الكثير من الإعجاب.

***

غار الأب موسوليني على ابنته. شعر بأن جاليانو خطف طفلته الجميلة. ربما، الأمور أكثر وأعمق من ذلك، ربما كانت تطلعاته أخطر مما كان متصوراً، ربما كان تعاونه مع الألمان حقيقة. ربما حاول تجنيد إيدا نفسها للألمان، وهي قد اعترفت بميولها المحورية “نسبة إلى ألمانيا”.

في يوم خرج خبر إعدام جاليانو بتهمة الخيانة العظمى. الأب يقتل زوج ابنته رمياً بالرصاص. بكت الابنة، ولم تسامح أبيها. وبعد سنوات سقطت إيطاليا، وسقط الأب الحنون الصارخ القاتل.

كان جسدها القوي الرياضي عرضة للنهش، كما كانت إيطاليا كذلك بعد السقوط. بكت إيدا مرة أخرى، ولكن هذه المرة على أبيها. بكته عندما شاهدت جثته يتخاطفها الجميع في الساحة العامة بميلانو.

هربت إلى سويسرا، وهناك طيرت وكالات الأنباء حواراً مطولاً لها نشرته جريدة “الدفاع” التي كانت تصدر في شرق الأردن وفلسطين، سنة 1945، عنونته بـ”أنا الفاشيستة الوحيدة التي بقيت”، كشفت فيه عن الكثير من الأسرار منها مثلاً أنها لم تغفر لوالدها قتله زوجها، وأنها كانت لها ميول لألمانيا، نافية أن تكون أو كانت في يوم ما عميلة لها، وذلك على الرغم مما ذُكر في كتاب “خواطر هتلر على المائدة”، بأن المرأة الايطالية الوحيدة التي حظيت بإعجاب هتلر هي ابنة موسوليني، إيدا تشيانو، حيث قال عنها “وأخيرا.. امرأة ذكية جذابة.. وجميلة!. قد دلت على مواهبها وصفاتها الممتازة بانتقالها من البيت إلى جبهة القتال”.

لم تستطع إيدا أن تتخلص من إيطاليتها، ومن إرث أبيها وصوته الذي كان يعلو كل الأصوات. عادت فسُجنت، وأُعفي عنها مع إعلان الجمهورية الإيطالية الجديدة 1946.

كانت إيدا تأكل من كلمات أبيها، أو بالأحرى من مذكراته التي باعتها أمها أكثر من مرة بمبالغ كبيرة. كما كان للسينيور كبوانا دوراً مهماً في حياة إيدا تشيانو، هو بالمعنى الدرامي صديق للعائلة، وهو بالمعنى الإنساني الرجل الذي يقوم بدور الأب في كل الأحداث.

ولكن الأب كبوانا ليس كالأب موسوليني بكل تأكيد.

***

عاد الصحفيان وأفرغا مغامرتهما على الورق، ونشرت في مجلة “المصور” ولكن بدون توقيع.